«Genderthemen müssen in die Forschung integriert werden»

Martina Schraudner, Leiterin des Fachgebiets «Gender und Diversity in Organisationen» an der TU Berlin, war zwei Monate als Gastprofessorin an der ETH Zürich. Im Interview spricht sie über Stereotype gegenüber Mädchen und warum gemischte Teams einen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

Frau Schraudner, welche

Erfahrungen haben sie an der ETH gemacht?

Martina

Schraudner: Ich habe viele Gespräche geführt. Die ETH ist sehr international

und ein toller Ort, um zu forschen. Viele Studentinnen und Kolleginnen kämpfen

aber mit alten Stereotypen, was Frauen anbelangt.

Um welche

Stereotypen geht dabei zum Beispiel?

Frauen wird oft die Technikkompetenz abgesprochen, auch

wenn sie ein sehr gut abgeschlossenes Studium der Ingenieurwissenschaften

vorweisen können.

Ist das überall

so?

In skandinavischen Ländern werden Frauen in ihrem

professionellen Umfeld besser akzeptiert. Die Situation in der Schweiz und in

Deutschland hängt auch stark mit der Fachkultur an technischen Hochschulen

zusammen. An Volluniversitäten gibt es mehr Frauen - dort werden sie viel

weniger als Irritation wahrgenommen.

Was können

technische Hochschulen tun, um mehr Studentinnen zu gewinnen?

Bei der Kommunikation über naturwissenschaftliche oder

technische Fächer sollte man schon früh Eltern und Lehrer mit einbeziehen.

Diese könnten Schülerinnen bei der Fächerwahl den entscheidenden Rat geben, indem sie ihnen zum Beispiel empfehlen,

an der ETH Ingenieurwissenschaften zu studieren.

Die ETH Zürich

geht ja bereits in Schulen und präsentiert sich dort und ihre Fächer.

Damit ist sie schon gut unterwegs; das allein reicht

meiner Meinung nach aber nicht aus. Die wenigen Mädchen, die sich für mathematisch-naturwissenschaftliche

Fächer interessieren, werden schon früh einem deutlichem Druck ausgesetzt.

Ihnen wird vermittelt «Du bist merkwürdig, wenn du dich für Mathematik

interessierst» oder sie müssen sich bei Studienbeginn rechtfertigen, warum sie Maschinenbau

und nicht Jura studieren. Abhilfe könnte hier schaffen, wenn sich die Mädchen,

die sich für MINT-Fächer begeistern, immer wieder in ein und derselben Gruppe

zusammenfinden könnten. Sie müssten sich über verschiedene Klassen und Schulen

hinweg immer wieder treffen können, um ihre Interessen auszutauschen und zu

erleben, dass sie nicht «merkwürdig» sind.

Sie sagen, neben

Lehrern sollten auch die Eltern mit einbezogen werden. Wie genau?

Man muss ihnen bewusst machen, warum Ingenieurwissenschaften so wichtig

sind, welche wichtigen Probleme sich mit

ihrer Hilfe lösen lassen und welche spannenden Aufgaben Ingenieure lösen.

Ist dieses

Bewusstsein nicht schon in der Gesellschaft vorhanden?

Wie wichtig Ingenieure sind vielleicht, aber das Image

ist eher, dass sich im Banken- und Versicherungssektor mehr Geld verdienen

lässt und das ein Job dort angesehener ist. Im «Rose Survey - The Relevance of

Science Education» werden weltweit Jugendliche gefragt, ob sie einen Beruf in

Wissenschaft und Technologie anstreben. Dabei schneidet der deutschsprachige

Raum zusammen mit Japan ganz schlecht ab. Die Studie zeigt einen Zusammenhang

zwischen dem Interesse an Ingenieurwissenschaften und dem Entwicklungsstand des

Landes

Das heisst, in

reichen Ländern ist das Interesse an Naturwissenschaften geringer?

Ja, insbesondere in etablierten und sehr wohlhabenden

Gesellschaften studieren Maturanden eher Sprachen, Wirtschaft oder Recht.

Haben Sie konkrete

Empfehlungen an den ETH-Präsidenten nach Ihrem Aufenthalt an der ETH?

Im Moment noch nicht, dafür ist das Problem zu

vielschichtig. Insgesamt gibt es zu wenig Frauen in den Naturwissenschaften.

Hier muss schon bei den Schülerinnen angesetzt werden, um zu mehr Studentinnen

und dann auch zu mehr Professorinnen zu kommen. In Fächern wie Pharmazie und

Biologie gibt es allerdings viele Studentinnen, aber trotzdem wenig Professorinnen.

Dort stimmt die These von den wenigen Absolventinnen nicht. Hier müssen die

Gründe noch genauer untersucht werden, bevor sich daraus Massnahmen ableiten

lassen.

Wird der

Genderaspekt in der Forschung zunehmen?

Auf jeden Fall. Im neuen EU-Rahmenprogramm «Horizon 2020»

entscheiden unter anderem die Genderaspekte darüber, ob ein Antrag unterstützt

wird oder nicht. Ein Kriterium ist dabei zum Beispiel der Anteil an

Forscherinnen im Projekt.

Sie forschen über

die Zusammensetzung von Teams. Worin liegt der Mehrwert von gemischten Teams?

Bei Firmen führt diese Perspektivenvielfalt dazu, dass bei

der Entwicklung von Produkten mehr Ideen für unterschiedliche Märkte herauskommen.

Das ist für Unternehmen mit globalen Märkten ein entscheidendes Argument,

gemischte Teams einzusetzen. Der Auswahlprozess, welche Idee die richtige ist,

wird dadurch zwar langsamer, aber die Ausgangsbasis an Ideen wird breiter und

der Erfolg schlussendlich grösser.

Gilt das auch für

die Forschung?

Solange von einem Einzelgenie ausgegangen wird, das

alleine in seinem Labor vor sich hinarbeitet, stimmt das nicht. Findet

Forschung aber interdisziplinär und in Netzwerken statt, sind unterschiedliche

Perspektiven notwendig. Diese entstehen durch unterschiedliche Disziplinen,

aber auch durch unterschiedliche Kommunikationsstile. Es geht um einen

Veränderungsprozess, der die Organisation befähigt Unterschiede wertzuschätzen.

Sie haben auch

herausgefunden, dass gemischten Teams ökonomische Vorteile bringen.

Wir haben Studien mit verschiedenen deutschen

Unternehmen, wie Allianz, Bosch oder Daimler durchgeführt. Um globale Märkte

ansprechen zu wollen, ist es notwendig, sich mit der Marktzusammensetzung zu

beschäftigen. Unternehmen, die den chinesischen Markt bedienen wollen, stellen

chinesische Verkäuferinnen und Verkäufer ein. Genauso überlegen sich deutsche

Automobilhersteller, wenn der Frauenmarkt in Europa wächst, wie sehen die

Wünsche der Kundinnen aus, um diese Klientel gezielt anzusprechen.

Würde eine Frauen-Quote

das Problem lösen?

Eine gesetzliche Quote finde ich nicht sinnvoll. Ein

technisches Unternehmen in der Mikroelektronik kann keinen 30-Prozent-Frauenanteil

erreichen. Um diese Quote realistisch erfüllen zu können, müsste die gesamte

Administration wie HR, Marketing und die Rechtsabteilung von Frauen besetzt

sein. Für sinnvoller halte ich interne Zielvereinbarungen des Managements. Die

Leitung sollte dahinter stehen und ihr Vorgehen gut begründen, damit alle

Mitarbeitenden es verstehen und leben. Das Unternehmen insgesamt muss sehen

können, worin der Vorteil liegt, wenn verschiedene Perspektiven berücksichtigt

werden und Männer und Frauen gleichermassen in diesem Unternehmen tätig sind.

Zur Person

Martina Schraudner ist studierte Biologin und Expertin für

die Entwicklung von Instrumenten für die bedarfsorientierte Forschungsplanung

in der Zentrale der Fraunhofer Gesellschaft. Sie kennt die ETH bereits von

einem zweijährigen Forschungsaufenthalt. Bei ihrem zweimonatigen Gastaufenthalt

im Herbst 2012 auf Einladung von Equal! ging sie der Frage nach, wie sich

Gender-Aspekte stärker in die Forschung und im Lehrangebot der ETH integrieren

lassen.

Erste Impulse

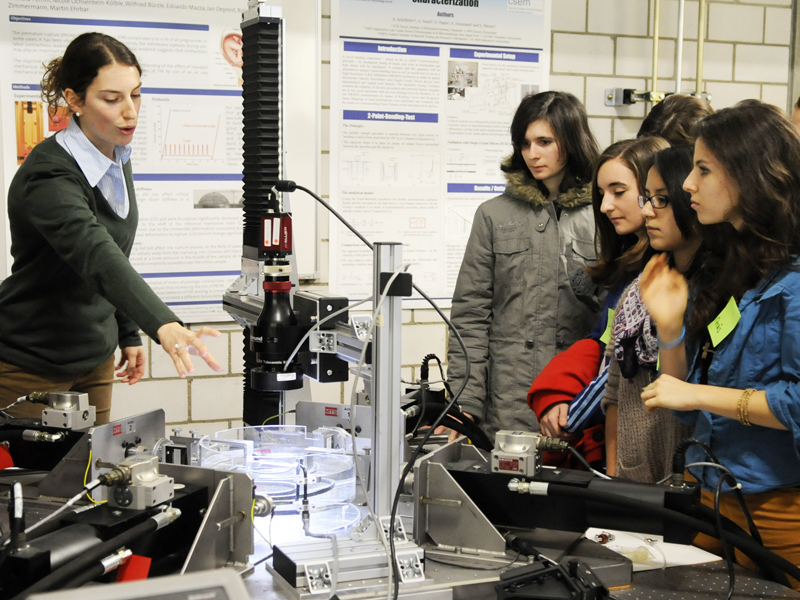

Martina Schraudners Aufenthalt als Gastprofessorin für «Gender in Science & Technology» hat der ETH Zürich wichtige Impulse gegeben. Ihre Überzeugung, dass Innovationen vor allem dann Mehrwert schaffen, wenn in der Entwicklungsphase Männer und Frauen mit ihren jeweiligen Stärken gleichermassen involviert sind, stiess auf grosses Interesse. Die Schulleitung sah sich darin bestätigt, den Anteil der Wissenschaftlerinnen und insbesondere auch der Professorinnen deutlich zu erhöhen. Das Departement für Maschinenbau, in dem Martina Schraudner angesiedelt war, initiierte verschiedene neue Projekte, unter anderem, um die Technik-Begeisterung bei Gymnasiastinnen zu wecken. Bereits am 16. Januar mobilisierte die Gruppe LIMES (Ladies in Mechanical and Electrical Studies) 70 Schülerinnen zwischen 15 und 17 Jahre, die sich von spannenden Forschungsprojekten begeistern liessen. Auch das Departement Informatik bietet Anfang Februar ein Schnupperstudium für Maturandinnen an. Neben einem Einblick in die verschiedenen Gebiete der Informatik erhalten die Schülerinnen Informationen über das Studium an der ETH sowie über das Arbeitsleben als Informatikerin.

- 29.01.13: Genderproblematik: Frauen am Drücker

- 25.01.13: Genderproblematik: Das eigentliche Problem

LESERKOMMENTARE