«Les rêveries du Promeneur Solitaire»

So lautet der Titel des letzten Werkes von Jean-Jacques Rousseau über das, respektive sein philosophisches Leben, das er in schmerzlicher Einsamkeit verfasst hatte, und das erst posthum veröffentlicht wurde.

Die ETH ist keine Schule für Studien über das philosophische Leben, und ich mache den Titel von Rousseaus Werk nur deshalb zu demjenigen meiner vierten Kolumne, weil ich – wie Rousseau – gerne tagträume, ein passionierter Spaziergänger in Raum und Zeit bin und mich mit den Einstellungen und Ansichten meiner älteren Tage in der Aktualität unserer Zeit ein wenig vereinsamt fühle. Wichtiger als jenes Spätwerk Rousseaus ist für uns sein «Discours sur les sciences et les arts» von 1750. Es geht mir nämlich in dieser Kolumne darum, am Beispiel Rousseaus die verdrängte Offensichtlichkeit aufzuzeigen, dass das vorherrschende Bild der Wissenschaften sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte sehr verändert hat, und dass wir gut daran täten, das unsrige hin und wieder zu hinterfragen und zu problematisieren.

Rousseaus in seinem «Discours»

enthaltene Botschaft ist im Frontispiz, das er für die Erstausgabe seines Werks

gewählt hat, emblematisch zum Ausdruck gebracht. Es zeigt in der linken oberen

Bildhälfte Prometheus, der von einer Wolke herabsteigt. Er hält in seiner

rechten Hand die brennende Fackel, die er über das Haupt eines zu seiner Linken

in der Bildmitte auf einem Sockel stehenden, nackten Jünglings hält; seine

linke Hand legt er fürsorglich auf die Schulter des Jünglings, der seinen Blick

Prometheus zuwendet. Von der rechten Seite her nähert sich, etwas tiefer als

der Jüngling, mit nach oben gegen die Fackel gerecktem Arm, ein Satyr.

Rousseau interpretiert

das Frontispiz in einer öffentlichen Erwiderung auf eine lange Kontroverse über

sein Werk wie folgt: Die Fackel des Prometheus versinnbildlicht die

Wissenschaften und Prometheus ist ihr Überbringer (Rousseau selbst, resp. wir Professorinnen und Professoren); der

Satyr, der nach der Fackel greifen will, um sie zu umarmen, stellt die

‚gemeinen Menschen‘ (die breite

Öffentlichkeit) dar, die sich, durch den Glanz der Wissenschaften verführt,

unbesonnen dem Studium (resp. ihrer

Ausbeutung) hingeben; der Jüngling aber steht für die kleine Zahl junger

Menschen, die für die Wissenschaften begabt und geeignet sind (unsere Studierenden). Prometheus warnt

die ‚hommes vulgaires‘ vor der Gefahr des Feuers.

Rousseau weiss, dass ein der

Ruhe der Menschen feindlicher Gott der Erfinder oder Überbringer der

Wissenschaften ist, und wird nicht müde, vor dem verhängnisvollen Einfluss der

Wissenschaften und Künste auf die Tugend der Bürger und auf das wohlgeordnete

Gemeinwesen zu warnen. Er hält die Erkenntnis der ‚Wahrheit‘ für gefährlich,

hält es nicht für erstrebenswert, die Resultate der Wissenschaften zu

popularisieren, und ist davon überzeugt, dass die Unterscheidung zwischen

‚Philosophen‘ (Wissenschaftlern) und

‚Nichtphilosophen‘ (Nichtwissenschaftlern)

unaufhebbar ist, weil die Menschen von Natur aus ungleich sind; («Discours sur l’origine et les fondements

de l’inégalité parmi les hommes»). Rousseau kennt und schätzt jedoch die

grosse Bedeutung und den Wert der Wissenschaften. Nachdem Prometheus den Satyr vor dem Feuer gewarnt

hat, fährt er fort: « (le feu) baille lumière et chaleur et est un

instrument servant à tout artifice, pourvu qu’on en sache bien user.» (1)

Es ist kaum nötig, die Leser darauf aufmerksam zu machen, wie grundsätzlich verschieden die Auffassung von den Wissenschaften und von ihrer Vermittelbarkeit an und Zugänglichkeit für eine breite Öffentlichkeit, wie sie in Rousseaus Ansichten zum Ausdruck kommt, von der gegenwärtig vorherrschenden ist. Diese Verschiedenheit ist wahrscheinlich im Wandel der Einstellung der Menschen zu Zweck, Ziel und Nutzen der Wissenschaften begründet.

Eigentlich möchte man ja annehmen,

Zweck, Ziel und Nutzen der Wissenschaften hätten von jeher darin bestanden,

mehr über die Welt zu lernen, sie rational zu begreifen, um sich in ihr

zurechtzufinden – dies ist die kulturelle Seite der Wissenschaften – die Fortexistenz

der Menschheit in Würde und bescheidenem Wohlstand zu sichern, wozu die

Unversehrtheit unseres Lebensraumes eine unabdingbare Voraussetzung ist, und unsere

Lebensqualität zu verbessern – dies ist ihre utilitaristische Seite. (Dass sie

auch eine hedonistische Seite haben, soll nicht verschwiegen werden.)

Aber

machen wir uns nichts vor! Heraklit prägte

den Satz, dass der Krieg der Vater aller Dinge sei, und dieser Satz gilt in

besonderem Masse für die moderne Wissenschaft seit Galilei und bis nach dem zweiten Weltkrieg. Gegenwärtig ist man eher

geneigt zu sagen, das Ökonomische sei der Vater aller Dinge, oder zumindest das

Mass aller Dinge, (was ja vielleicht einen Fortschritt darstellt).

Es ist nicht

zu bestreiten, dass die Wissenschaften heute in erschreckendem Ausmass von

ökonomisch-kommerziellen Bedürfnissen, solchen der Volkswirtschaft und solchen

der Hochschulen, an denen Wissenschaft gemacht wird, und von ihrem medialen

Unterhaltungswert bestimmt und unter ebensolchen Kriterien gewertet und

gefördert werden. Um das für die Produktion neuen Wissens erforderliche Kapital

zu beschaffen und die Akzeptanz kommerzieller Ausbeutung wissenschaftlicher

Erkenntnisse zu erhöhen, hält man es für angezeigt, wissenschaftliche

Erkenntnisse der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, wenn auch i.a. in

vereinfachter und verzerrter Form.

Man spricht davon, die Wissenschaften hätten

sich auf dem Marktplatz der öffentlichen Meinung zu behaupten. Man spricht von

der «Demokratisierung» der Wissenschaften. Man macht ihre Resultate über

moderne Medien wie das Internet global zugänglich. Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler sind einem beträchtlichen Druck ausgesetzt, die Resultate ihrer

Forschungen möglichst rasch zu popularisieren und auf ihre Umsetzbarkeit in kommerziell

verwertbare Produkte hin zu prüfen.

Wissenschaftler werden mehr und mehr nach der Höhe der Zweit- und Drittmittel, die sie einwerben, nach der Zahl der Spin-offs, die sich aus den Resultaten ihrer Arbeit entwickeln, nach ihrem h-Index und nach Impact-Faktoren beurteilt, und den Hochschulen, an denen sie wirken, ergeht es ebenso, was sich dann in Budgetzahlen niederschlägt. Für den kulturellen Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die Lebensqualität der Menschen gibt es kein zuverlässiges quantitatives Mass. Solche Gesichtspunkte scheinen deshalb eine immer geringere Rolle zu spielen – trotz der Beteuerung des Gegenteils.

Die italienische Renaissance hat eine unermessliche kreative Energie in den Künsten, der Architektur und den Wissenschaften freigesetzt. Das wird jedermann, der Italien ein wenig kennt, bestätigen. Ich denke nicht, dass diese schöpferische Energie aus Quellen im Bereich des Ökonomischen oder Kommerziellen gespeist worden wäre, wenn auch die Prosperität des damaligen italienischen Bankensystems und die Rivalität unter den Fürstenhäusern und Stadtstaaten eine positive Rolle gespielt haben dürften. Die Triebfeder jener Kreativität war eine ästhetisch-kulturelle. Wäre ein der italienischen Renaissance vergleichbares Phänomen in der modernen Welt überhaupt noch möglich – jedenfalls wenn wir nicht gerade eine Finanz- und Wirtschaftskrise durchzustehen hätten?

Die Physik hat in Deutschland nie bessere Zeiten erlebt als während und nach dem ersten Weltkrieg und während der Weltwirtschaftskrise. Es galt nämlich, die Krise der klassischen Physik zu überwinden. Die grossartigen Anwendungen der Quantenmechanik und der daraus entstandene gigantische Mehrwert waren damals noch nicht vorauszusehen. Könnte es sein, dass eine mehrprozentige Kürzung des Budgets einer Hochschule wie der ETH oder der EPFL als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise an und für sich noch keine Katastrophe wäre und dass trotzdem hervorragende Wissenschaft gemacht werden könnte – jedenfalls wenn unser Bild der Wissenschaften stimmte, unser Blick auf die grossen Fragen gerichtet wäre, und die verbleibenden Ressourcen daher nach vernünftigen Prioritäten eingesetzt würden, ohne dass stets auf das Kommerzielle geschielt und entsprechender Druck auf die Wissenschaftler ausgeübt würde?

Ich möchte eigentlich nur solche Fragen in den Raum stellen – das wird man doch noch tun dürfen. Beantworten mögen sie die geschätzten Leser selbst; denn ich habe keine schlüssigen oder verbindlichen Antworten anzubieten. Ich denke allerdings, dass technischer Fortschritt und kommerzieller Erfolg in sich noch keine Werte darstellen. – Die Schweiz hat ja offenbar einen Akademiker-Mangel. Könnte dies daran liegen, dass wir unserer Jugend ein unattraktives, falsches oder zumindest unvollständiges Bild der Wissenschaften vor die Augen halten?

(1) Ich entnehme meine rudimentären

Informationen über die Werke Rousseaus einem kleinen Büchlein von Heinrich Meier, «Les rêveries du Promeneur

Solitaire – Rousseau über das philosophische Leben», Carl Friedrich von Siemens

Stiftung – Themen Bd. 82, München.

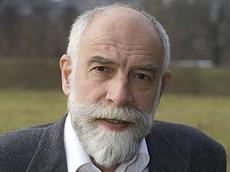

Zum Autor

Jürg Fröhlich ist «ETH-Eigengewächs». Er wurde 1946 in Schaffhausen geboren, besuchte ennet dem Rhein das Gymnasium und legte 1965 seine Matura ab. Von 1965 bis 1969 studierte er an der ETH Physik und Mathematik. Er schrieb bei Klaus Hepp und Robert Schrader seine Diplomarbeit. 1972 promovierte er, ebenfalls an der ETH bei Klaus Hepp, mit einer Arbeit zum Infrarotproblem in der Quantenfeldtheorie. Danach folgten Fröhlichs Wanderjahre, die ihn nach Genf, an die Harvard University, nach Princeton und ans Institut des Hautes Etudes Scientifiques bei Paris führten, ehe er 1982 an die ETH Zürich (zurück) berufen wurde. Fröhlich interessiert sich für Quantenfeldtheorie und Quantentheorie grosser Systeme, die mathematische Behandlung von Modellen der statistischen Mechanik, insbesondere die Theorie der Phasenübergänge und für mathematische Methoden der theoretischen Physik. In seiner langen Laufbahn als Professor an der ETH gründete er unter anderem das «Center for Theoretical Studies». Der Schaffhauser hat mehrere bedeutende Wissenschaftspreise erhalten und ist Mitglied dreier Akademien. Er ist verheiratet, Vater zweier Töchter und Grossvater von sechs Enkelkindern.

- 16.07.09: Mittwochskolumne: Auf ein Wort

- 08.07.09: Mittwochskolumne: Vollständiger Text von Rousseau

- 08.07.09: Mittwochskolumne: Rousseau hat doch Recht

LESERKOMMENTARE