Gehirn-Netzwerk verrät Krankheit

Mit einer neuen Nachweismethode erkennen Forschende der ETH und der Universität Zürich zielsicher, ob im Gehirn krankhafte physiologische Veränderungen vorhanden sind. Die Methode wird ausgebaut, um ein mechanistisches Verständnis von Schizophrenie und anderen Spektrumserkrankungen zu erlangen.

Als beim genialen Mathematiker John Nash Schizophrenie diagnostiziert wurde, hatte er kaum Aussicht auf Genesung oder eine angemessene Behandlung. Denn die Medizin der 1960er Jahre konnte seine Erkrankung schlicht nicht überzeugend erklären. Aber selbst heutzutage gehören so genannte Spektrumserkrankungen, wie Depressionen, Suchtkrankheiten oder eben Schizophrenie, zu den grossen Herausforderungen der Medizin. Diese Krankheiten werden von komplexen und weitgehend unverstandenen Wechselwirkungen zwischen Genen und Umwelteinflüssen verursacht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Symptome dieser Krankheiten nicht eindeutig sind.

«Die Schizophrenie gibt es nicht», sagt auch ETH-Doktorand Kay Henning Brodersen, der am Institut für Biomedizinische Technik (IBT) sowie am Departement Informatik forscht. Von dieser Krankheit gebe es diverse Untergruppen, die verschiedene physiologische Ursachen hätten und dementsprechend auch mit verschiedenen Medikamenten therapiert werden müssten. Nun sei es aber fast unmöglich, aufgrund der Symptome auf eine bestimmte Untergruppe zu schliessen. Dies erschwert es, Spektrumserkrankungen wie Schizophrenie mit Medikamenten zu behandeln, da diese nicht bei jedem Patienten gleich wirken. Das könne zu einer «Versuch und Irrtum»-Behandlung führen, die dem Erkrankten nicht helfe, weiss der Forscher.

Grundstein für präzise Diagnosen

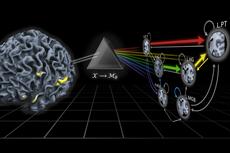

Brodersen hat deshalb in Zusammenarbeit mit weiteren Forschern um Professor Klaas Enno Stephan und Professor Joachim Buhmann eine neue Methode entwickelt, mit der es künftig möglich sein sollte, den pathophysiologischen Zustand eines Gehirns zu analysieren und einer Untergruppe einer dieser Spektrumskrankheiten zuzuordnen. Ihre Arbeit haben die Wissenschaftler jüngst im Fachblatt PLoS Computational Biology veröffentlicht.

Vorerst haben sie im Rahmen des SystemsX.ch-Projekts «Neurochoice» den Beweis erbracht, dass mit der Methode – einer Kombination aus mathematischem Modell und Daten aus funktionaler Magnetresonanztomographie (fMRI) – tatsächlich unterschieden werden kann zwischen einem gesunden Gehirn und einem krankhaft veränderten. Diese Studie ist der Grundstein zu einem mechanistischen Verständnis und letztlich effektiveren medikamentösen Behandlungen von Spektrumserkrankungen.

Dazu analysierten die Wissenschaftler gesunde Menschen und Schlaganfall-Patienten mit leichten Sprachstörungen. Beide Gruppen wurden mit fMRI untersucht. Während dieser Untersuchung wurde ihnen ein Text vorgelesen, um die sprachverarbeitenden Zentren des Gehirns anzuregen. Die Daten des fMRI wurden schliesslich ins Modell eingespeist und ausgewertet.

Netzwerk entscheidend

Das Resultat ist für Brodersen sehr erfreulich:

«Das Modell kann mit sehr hoher Präzision unterscheiden zwischen dem Gehirn

eines Gesunden und dem eines Schlaganfallpatienten, allein auf Basis unserer

Messungen in Hirnarealen, die vom Schlaganfall nicht direkt betroffen waren.» In

98 Prozent der Fälle lag das Hirnfunktionsmodell richtig.

Das Modell leite aus den probandenspezifischen Mustern die Kopplungsstärke zwischen den aktivierten Hirnregionen ab. «Wir haben nicht Hirnstruktur oder -aktivität gemessen, sondern das Netzwerk im Kopf betrachtet», erklärt Kay Brodersen, «und so konnten wir uns zunutze machen, dass sich das Muster der Verbindungen zwischen beiden Hirnhälften bei den untersuchten Gruppen stark unterschieden hat», betont er.

Derzeit bereiten die Forscher Folgestudien vor, in denen sie dieses Verfahren auf Spektrumserkrankungen wie Schizophrenie anwenden wollen. «Damit erhoffen wir uns, diese Erkrankungen in pathophysiologisch motivierte Untergruppen aufspreizen zu können», sagt Brodersen. Dies könne spezifischere Diagnosen und eine wesentlich wirksamere Therapie ermöglichen. Diese Forschung wird an der neu gegründeten Translational Neuromodeling Unit (TNU) unter Professor Klaas Enno Stephan durchgeführt werden.

Literaturhinweis

Brodersen KH, Schofield TM, Leff AP, Ong CS, Lomakina EI, Buhmann JM & Stephan KE. Generative embedding for model-based classification of fMRI data. PLoS Computional Biology, 7 (6): e1002079. doi:10.1371/journal.pcbi.1002079

LESERKOMMENTARE