Lob der Technik

Eigentlich hätte ich, aus gegebenem Anlass, Lust darüber zu schreiben, warum „ETH“ keine Marke ist. Aber es ist ja schon tausende Male gesagt und geschrieben worden, dass Bildungsinstitutionen keine privatwirtschaftlichen Fabriken sind, die Produkte hervorbringen, sondern öffentliche Institutionen, die Ausbildungs- und Forschungsprozesse entwickeln und erhalten und es deshalb unsinnig ist, wenn sie sich eine Marke zulegen wollen. Ausbildungs- und Bildungsprozesse sind auch keine Dienstleistungen an den Hirnen von Studierenden, sondern eine gemeinschaftliche praktisch-symbolische Form Erkenntnisse hervorzubringen.

Es scheint aber inzwischen nichts mehr zu nützen, den Unsinn der Verallgemeinerung ökonomischer Betrachtungsweisen öffentlich zu kritisieren. Er wird trotzdem perpetuiert. Meine Scham- und Wutgefühle bei einer Einladung zu einer Diskussion über die Entwicklung der Marke ETH werde ich also zurückstellen. Wenn es zu arg wird, müssen Leute wie ich halt in die Personal- oder PR-Abteilung von Coca-Cola wechseln, wo sie manchmal ja auch Philosophen anstellen. Da habe ich dann wenigstens nicht das Gefühl, bei Diskussionen über ein Markenimage an systematischen geistigen Verwirrungen beteiligt zu sein. Statt über den ETH-Markenunsinn schreibe ich zum Schluss also lieber über Technik. Denn es wäre nicht gut, eine Kolumnenfolge mit einer weiteren Tirade auf den Ökonomismus zu beenden. Es ist besser, sie mit einem Lob der Technik abzuschliessen.

So wie die Abkürzung „ETH“ zweifellos nicht als die Marke eines „Ausbildungsproduzenten“ betrachtet werden sollte, ebenso zweifellos steht sie für eine besondere Ausbildungsanstalt, nämlich eine technische, die sich von den so genannten klassischen höheren Schulen unterscheidet. Was heisst es aber, in einer Technik ausgebildet zu werden?

Aristoteles hatte in seiner Theorie des Wissens einen folgenreichen Kontrast zwischen Wissenschaft und Technik eingeführt. Über wirkliches Wissen verfügt nur derjenige, der Wissenschaft, episteme, besitzt, weil er Gründe und Prinzipien angeben könne, warum die Dinge, über die er etwas weiss, so sind, wie sie sind. Techniker dagegen, meinte Aristoteles, könnten durch Nachahmung lernen, warum man etwas besser so als anders mache, ohne jedoch in der Lage zu sein, Gründe dafür zu benennen. Schuster oder Flötenspieler mögen durch Nachahmung und Versuch und Irrtum eine sehr gute Technik des Schuhemachens und Flötenspiels erworben haben, doch warum es besser ist, das Leder so und nicht anders zu behandelt, einen Triller so und nicht anders zu spielen, darüber mögen sie keine Auskunft geben können. Der Aristotelische Musiktheoretiker dagegen kann vieles begründen, jedoch eventuell gar nicht selbst Musik machen. Trotzdem soll er über das „höhere“ Wissen verfügen.

Diese scharfe Trennung von Technik und Wissenschaft war bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dafür verantwortlich, dass technische Ausbildungsanstalten als zweitklassig gegenüber den Universitäten, in denen es um Grundlagenforschung und Prinzipien ging, eingestuft wurden. Das schlug sich unter anderem darin nieder, dass technische Hochschulen zunächst kein Promotionsrecht hatten. Dabei war diese aristotelische Wissenschaftsauffassung schon in der Renaissance unter Druck geraten. Leonardo da Vinci und Galilei Galileo betrachteten das technische Handeln selbst als Erkenntnisverfahren, und Nicolaus von Kues kritisierte schon im 15. Jahrhundert in seinem Dialog „De Idiota“ (Vom Laien) die aristotelische Wissenschaftsauffassung heftig.

In diesem Gespräch des Cusaners steigen ein Rhetoriker und ein Theologe, die beide hohe Ämter an der Universität bekleiden, in den ärmlichen Keller zu einem Löffelschnitzer hinab, der in der Stadt als weise gilt. Dieser Löffelschnitzer belehrt die Gelehrten, dass das Schnitzen eines Löffels bedeute, Einsicht in Proportionen zu haben. Schliesslich muss der Löffel in den Mund passen, ein Verhältnis zur Armlänge und des Abstandes der Hand zum Mund haben, er muss ein angemessenes Gewicht aufweisen, nicht zu schwer und nicht zu leicht sein. Der Löffel für ein Kind muss anders sein als der für einen Erwachsenen, der Suppenschöpflöffel muss anders sein als der kleine Esslöffel usw. Der Löffelschnitzer führt dann den lateinischen Begriff des Geistes: mens, auf den der Messung: mensura zurück und behauptet, dass der Geist erkenne, indem er messe, das heisst Proportionen erfasse. Gerade der Techniker, der Dinge in ein Verhältnis zueinander setzt, ist in dieser Konzeption der eigentlich die Welt Erkennende und nicht der Theoretiker, der nur in der Rede zu begründen verstünde.

Es ist merkwürdig, dass trotz des Nikolaus von Kues, Galilei und Leonardo, die alte aristotelische Vorstellung, erst müsse man die Prinzipien von etwas in reiner Wissenschaft erkennen, und dann käme es zu einer technischen Anwendung, deren Gelingen schliesslich auch ohne Prinzipienkenntnis reproduzierbar sei, dass sich diese falsche Vorstellung so lange in der Organisation der höheren Bildungsanstalten halten konnte. Erst in den letzten hundert Jahren, seit dem Pragmatismus und Arbeiten von Philosophen wie John Dewey, der den Leitspruch „learning by doing“ geprägt hat, kommt man zu den Einsichten der Renaissance zurück und erkennt auch in der philosophischen Erkenntnistheorie, dass das Handeln in komplexen dinglichen Zusammenhängen die anspruchsvollsten Erkenntnisaufgaben stellt. Es sind nicht vor allem die reinen Theorien, sondern praktische Probleme, beispielsweise in der Festkörperphysik und den Materialwissenschaften, der Biologie von Zellverbänden und des technischen Eingreifens in das komplexe genetische System von Organismen, die zu grundlegenden theoretischen Fragestellungen führen.

Es ist nicht der Druck der Ökonomie, der der angewandten technischen Forschung ihre Dynamik gibt, sondern die Komplexität der Verhältnisse mit denen sie im Unterschied zur reinen Theorie zu tun hat. Der Theoretiker kann abstrahieren und idealisieren, der technisch Erkennende, wie der cusanische Löffelschnitzer, muss sich mit den tatsächlichen Proportionen der Materialen, des Raumes und der Zeit herumschlagen. Aus der cusanischen und pragmatistischen Perspektive sind Techniken die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis. Sie als Anwendungen von Theorien aufzufassen, bedeutet sie misszuverstehen. Vielmehr stellen Theorien Abstraktionen von technischen Erkenntnissen dar.

Zuerst gab es die Technik des Vermessens von Landflächen und des Berechnens von Preisen, dann die Theorie der Geometrie und der Arithmetik. Zuerst gab es die Technik der Berechnung der Jahreszeiten und der Erstellung von Kalendern und Horoskopen aufgrund der Gestirnsbewegungen, dann die astronomischen Theorien. Zuerst gab es die bäuerliche Technik der Züchtung von Tieren und Pflanzen, dann kam Darwins Theorie der natürlichen Zuchtwahl. Sogar von der Philosophie kann man behaupten, dass sie zuerst die Technik des glücklichen und gerechten Lebens bei den Sokratikern und Stoikern war, bevor sie zur Theorien des rechten Erkennens und Handelns wurde.

Recht verstanden sind also die technischen Bildungsanstalten die grundlegenden und ersten. Doch hier wie überall haben Ranglisten ja etwas Albernes. Trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn technische Hochschulen die Dignität ihrer Ausbildung nicht allein aus ihrer ökonomischen Relevanz, dem vermeintlichen Wert einer „Marke“ ableiteten, sondern aus der Komplexität der Erkenntnisaufgaben, vor der sie ihre Studierenden stellen, also zu den Einsichten der Renaissance zurückkehrten und technische Ausbildung als ein Lernen vor den theoretischen Abstraktionen begriffen.

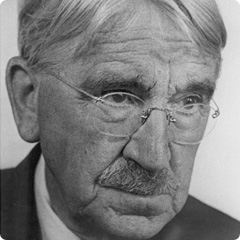

Zum Autor

Wissenschaften ihre Exaltiertheiten vorzuführen, erachtet Michael Hampe als eine seiner Aufgaben. Der ETH-Professor für Philosophie sieht sich dabei auch in der Tradition von Diogenes von Sinope, der Platons Definition des Menschen als zweibeiniges, nacktes Tier mit einem gerupften Hahn ad absurdum führte, oder in der, die von Paul Feyerabend abstammt, der auf die Geschichtlichkeit wissenschaftlicher Erkenntnis hinwies und Erkenntnistheorie als eine "bisher unerforschte Form des Irrsinns" karikierte.

Die Einbettung von Erkenntnissen in ihre historischen Umstände ist Hampe auch bei seiner Lehrtätigkeit ein Anliegen. Er ist auch der Auffassung, dass der Versuch, wissenschaftlichen Erfolg planen zu wollen, eine Kreativitätskapitulation darstellt. Dass man sich mit solchen "närrischen" Ansichten auch immer wieder Feinde schafft, nimmt Hampe als Folge der "intellektuellen Redlichkeit in Kauf“.

LESERKOMMENTARE